名前/眠れ よい子よ/ある夏の一日 ノルウェー現代戯曲ヨン・フォッセ上演シリーズ

作品概要

「21世紀のベケット」「イプセンの再来」とも評されるノルウェーの劇作家ヨン・フォッセを日本初上演。フランスから来日したジル・トゥイヤールが美術と衣裳を担当した。3作品を同時に仕上げるという体力勝負の企画。同時期には故・太田省吾が『だれか、来る』を上演している。ヨン・フォッセは2013年にノーベル文学賞の候補としてノミネートされている。

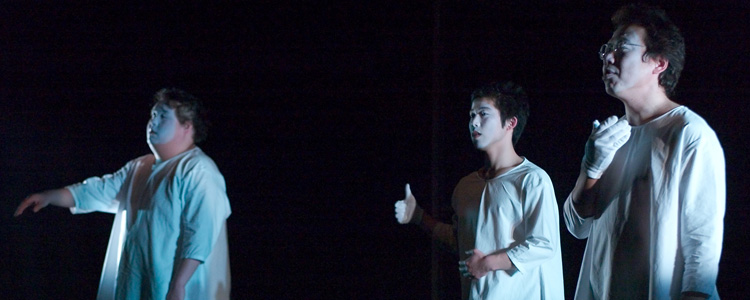

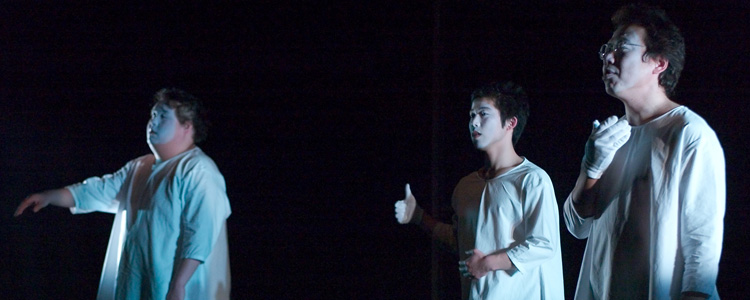

撮影:青木司

2004

日程・会場

2004.1.10-11 富士見市民文化会館キラリ☆ふじみ マルチホール(埼玉)

2004.1.16-18 こまばアゴラ劇場(東京)

作

ヨン・フォッセ

翻訳

河井純枝

演出

三浦基

出演

『名前』

安部聡子

石田大

井上三奈子

大竹直

篠塚祥司

兵藤公美

『眠れ よい子よ』

小林洋平

島田曜蔵

山内健司

『ある夏の一日』

安部聡子

大崎由利子

大庭裕介

小河原康二

角舘玲奈

辻美奈子

スタッフ

美術:ジル・トゥイヤール

美術助手:鈴木健介

照明:西本彩

音響:田中拓人

衣裳:ジル・トゥイヤール

衣裳助手:すぎうらますみ

舞台監督:播間愛子

宣伝美術:京

制作:松尾洋一郎 澤藤歩 田嶋結菜

総合プロデューサー:平田オリザ

後援

ノルウェー大使館

主催

(有)アゴラ企画・青年団

助成

平成15年度文化庁芸術団体重点支援事業

劇評

私たちに『二十一世紀のベケット』は必要か?

三浦はフォッセのこの作品を、四方の壁が金網でできた四角い部屋の中に閉じこめ、さらにその部屋全体を客席に向けて横倒しにするといった大胆な装置の中で上演した。そのため、フィヨルドの沖を眺めることのできる窓は床に位置することになり、登場人物たちは、雨のフィヨルドを漂う小舟を見つめるために、床を覗き込まなければならなくなる。その不自然な立ち姿が、フォッセの戯曲に潜むねじれを、効果的に視覚化することとなった。しかも、三浦の舞台における俳優たちは自由な身体の動きを禁じられ、さらには台詞までが意味や情緒とは無関係にぶつぶつと切断され、抑揚を剥ぎ取られている。その結果、そこには死者とも生者とも判別がつかず、年齢も、下手をすれば性別さえ区別がつかなくなりそうな匿名の身体と、フォッセの抱える細やかな精神の震えが立ち現れることとなる。これは、死者と生者を橋渡しする演劇としての能を彷彿とさせ、かつフォッセの東方的な無常観を浮き彫りにする見事な演出手法であった。

山川三太

シアターアーツ2004年夏号

/blog/blog_comments/captcha

| 作品概要 | 「21世紀のベケット」「イプセンの再来」とも評されるノルウェーの劇作家ヨン・フォッセを日本初上演。フランスから来日したジル・トゥイヤールが美術と衣裳を担当した。3作品を同時に仕上げるという体力勝負の企画。同時期には故・太田省吾が『だれか、来る』を上演している。ヨン・フォッセは2013年にノーベル文学賞の候補としてノミネートされている。 |

撮影:青木司

| 2004 | |

|---|---|

| 日程・会場 |

2004.1.10-11 富士見市民文化会館キラリ☆ふじみ マルチホール(埼玉)

2004.1.16-18 こまばアゴラ劇場(東京) |

| 作 | ヨン・フォッセ |

| 翻訳 | 河井純枝 |

| 演出 | 三浦基 |

| 出演 |

『名前』 安部聡子 石田大 井上三奈子 大竹直 篠塚祥司 兵藤公美 『眠れ よい子よ』 小林洋平 島田曜蔵 山内健司 『ある夏の一日』 安部聡子 大崎由利子 大庭裕介 小河原康二 角舘玲奈 辻美奈子 |

| スタッフ |

美術:ジル・トゥイヤール 美術助手:鈴木健介 照明:西本彩 音響:田中拓人 衣裳:ジル・トゥイヤール 衣裳助手:すぎうらますみ 舞台監督:播間愛子 宣伝美術:京 制作:松尾洋一郎 澤藤歩 田嶋結菜 総合プロデューサー:平田オリザ |

| 後援 | ノルウェー大使館 |

| 主催 | (有)アゴラ企画・青年団 |

| 助成 | 平成15年度文化庁芸術団体重点支援事業 |

| 劇評 |

私たちに『二十一世紀のベケット』は必要か? 三浦はフォッセのこの作品を、四方の壁が金網でできた四角い部屋の中に閉じこめ、さらにその部屋全体を客席に向けて横倒しにするといった大胆な装置の中で上演した。そのため、フィヨルドの沖を眺めることのできる窓は床に位置することになり、登場人物たちは、雨のフィヨルドを漂う小舟を見つめるために、床を覗き込まなければならなくなる。その不自然な立ち姿が、フォッセの戯曲に潜むねじれを、効果的に視覚化することとなった。しかも、三浦の舞台における俳優たちは自由な身体の動きを禁じられ、さらには台詞までが意味や情緒とは無関係にぶつぶつと切断され、抑揚を剥ぎ取られている。その結果、そこには死者とも生者とも判別がつかず、年齢も、下手をすれば性別さえ区別がつかなくなりそうな匿名の身体と、フォッセの抱える細やかな精神の震えが立ち現れることとなる。これは、死者と生者を橋渡しする演劇としての能を彷彿とさせ、かつフォッセの東方的な無常観を浮き彫りにする見事な演出手法であった。 山川三太 シアターアーツ2004年夏号 |

/blog/blog_comments/captcha

例えば、「私はあなたを愛している」というせりふが戯曲にあるとする。実際は、ないだろう。このようなストレートなせりふが文字どおりの文脈で書かれた戯曲があったとすれば、ろくな作家ではない。しかし、あるとしよう。私は演出家である以上、なんとかこのせりふを、舞台にのせなければいけない。いや、正直に告白すると、私はこうしたストレートなせりふを成立させたくてうずうずしているのだ。

具体的にどのような作業を俳優と行うかを説明してみたい。まず、「わたし は あなた を あい してい る」と分断することが基本形となる。ひとつひとつの言葉は以下のように発語される。

わたし? 疑問形にして語尾をあげる

は 低く断言的に発音する

あなた? 疑問形にして語尾をあげる

を 爆発するように発音する

あい 高い音で記号的に発音する

してい 平板にゆっくり発音する

る 間をとり、短めに発音する

(高低は次のせりふの頭の音との音楽性によって決定する)

「私」や「あなた」という主語を示す言葉を疑問形にすることで、発語している本人のアイデンティティが揺らぐ。これによって、観客は、初めて、舞台にいる俳優そのものをみることができると考える。みることができるというのは、それ以上の意味はないのだが、逆にいうと、私は、自信ありげに、「私、私、私」と主張するタイプの演技をする自意識過剰の演劇に我慢できず、みることができないのだ。「あなた」も同様に、相手に自分の観念をおしつけるような言い方を、それは愛情と誤解されているのだが、それも我慢できない。

「は」「を」の助詞だが、この短い断片を低く断言的にあるいは爆発的に発音することで、アイデンティティを修復しようとする効果を生む。ここにたぶん私はまだ人間性というものを信じたいと願っているのかもしれない。このときのコントラストが大きければ大きいほど、ドラマは深くなるだろう。「あい」という単語の種類をまるで第三者が発するように記号的に発音することで、世界全体の共通語としての広さを生む。広さを生み出すことができれば、「してい」の部分は、俳優の身体が丸裸で見える部分になるだろう。雨にうたれてずぶ濡れで成す術のない、ただいるだけの状態に近い。私にとって、俳優の身体とは、まさに成す術もなくなった状態の時に、初めて見ることができるものである。そのために、あらゆる負荷をかけることが演出の仕事となっている。例えばそれは女が机から降りることができないことであったり、男が巨大な靴を履き歩行困難なことであったりと手段を選ばない。このように、徹底的にせりふを分断すること、語尾をリエゾン(連結)することで、全体のリズム、音楽性、しいては俳優の存在そのものがうねりをもって舞台に存在することが面白いと考えている。

「私はあなたを愛している」。こんなダメなせりふが、もし、美しく響き、俳優がまるで神のように佇む舞台があるとすれば地点である。

三浦 基

出典:こまばアゴラ劇場演劇祭・冬のサミット2003 演劇論集「ism」2003年12月発行