マヤコフスキー研究会 第1回

2015年5月26日(火)17:30-20:00

講師:楯岡求美(神戸大学国際文化学研究科准教授)

マヤコフスキー入門~未来派とロシア・アヴァンギャルド

楯岡:マヤコフスキーという人はグルジア生まれですが、もともとグルジア人ではなく、ロシア系でした。家族でグルジアに移住していたようで、コミュニティの中ではグルジア語も使っていたけれど、家庭の中ではロシア語もきちんと教育されていて、ロシア語で会話していたバイリンガルの人だったようです。マヤコフスキーはグルジア語を使って作品を書いていた訳ではないので、彼自身の創作活動とグルジアは直接的には関係なかったようですが、グルジアに未来派やアヴァンギャルドの詩人たちがよく行くというきっかけにはなっていたようです。

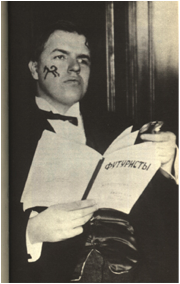

これはダヴィド・ブルリュークという人で、ロシア未来派の父と言われています。この人が色々な人をスカウトして、いわゆるロシア未来派を作るんですね。未来派という言葉自体はもともとイタリアでできたもので、マリネッティという人が、1909年に「未来派宣言」を発表しています。有名なギリシャ彫刻「サモトラケのニケ」よりも、現代の機械、パワフルな物のほうが美しいんだという現代技術賛歌と、旧来の芸術批判でした。

翌年の1910年にこのダヴィド・ブルリュークを中心としたロシア未来派の仲間たちが、「社会の趣味への平手打ち」――小笠原豊樹さんは「社会の趣味を殴る」と訳していますが――というマニフェスト文を出します。旧来の芸術の概念を暴力的に破壊するという、世紀末的な終末思想と重なった芸術運動なんですね。だから古い手垢にまみれたような芸術を全部打ち壊して一回更地にして新しいものを作るんだというのがコンセプトです。社会を笑い飛ばしたり、暴力的に殴ったりというような、メタファーを多用しています。

未来派の人たちは最初、第一次世界大戦という大きな戦争というものを古い社会を壊すものとして大歓迎するんです。機械だとか、パワフルな兵器、大量殺害を、最初は古いものを一掃するものとして歓迎する。これは彼らだけじゃないんですが。ところが1914年からの1年間で、ロシアを含めて対ドイツ戦争というのは、(当初は)さくさく終わってさくさく勝てると思っていたのに、ぜんぜん勝てないで逆に攻め込まれちゃったりするので、あっという間にみんな飽きちゃう。マヤコフスキーは1914年から始まった戦争で、1915年いっぱいはほかの詩人たちと戦争賛美の愛国的なポスターをどんどん作っていたんですけど、1916年からはあっさりと手を引くという、そういう時代でもあります。

「オーストリア兵を退治する農婦」

先ほどのダヴィド・ブルリュークの写真をもう一度見てみましょう。フェイス・ペインティングですね。これは彼らのトレードマークになっていて顔に絵の具を塗りたくったりしていました。原始的な洞窟の中で描かれるようなプリミティヴィズムの絵の手法で犬を描いたりしていました。それからこの写真は白黒なのでわからないのですが、フューチャリズム、未来派のシンボルというのは、このフェイス・ペインティングと、燕尾服のようなフォーマルな服を着ながら、ワイシャツを黄色にするということでした。なぜ黄色なのかと聞かれたときのひとつの答えとして、黒いネクタイなんかしていられないから、黄色いネクタイをしたんだけど、そのネクタイの幅を目立つように広げていったらシャツになっちゃったと、そういう言い方をしています。とにかく黄色いシャツというのがトレードマークになっていたようです。

マヤコフスキーたちは、奇抜な格好をしてストリート・パフォーマンスしたりとか、通りがかりの観客を挑発してみたりとか、まあやんちゃな人たちだったわけですね。詩人というのは普通だったらサロンの中で朗読をしたりするのに、通りに出て行って誰かれかまわずに捕まえてワーワー言ったりとか、当時キャバレーがあって、お酒を飲みながら色々なパフォーマンスを見るような場所、バリエテというんですけど、そういうところで大騒ぎをしていたと。あるいは、普通の詩人が朗読していたら殴りこみをかけたりとか、そういうお騒がせな人たちだったわけです。

ちなみにイタリアのマリネッティが1914年にロシアに初めて来るんですけど、先輩といって褒めるかと思いきや、あいつがやっていることは生ぬるいみたいな感じで、未来派の詩人たちがあんなやつ受け入れてはならないというようなビラを配ってまわったとか。まあ、そんなような大騒ぎをしていた人たちです。

これはマヤコフスキーのサインなんですが、かなりの美男子で、マヤコフスキーといえばかっこいいというのが定評でした。その後、彼はデビューしてすぐに、リーリャ・ブリークという永遠の恋人と出会うわけですけども、そのリーリャ・ブリークとオシップ・ブリークという夫婦によって演出をかけられて、黄色い未来派的な衣装をやめて、本当にすっきりとしたかっこいいファッションになったというようなことも小笠原さんは書いていますね。

マヤコフスキーのポスターを持ってこなかったんですけど、未来派の人たちはどのようなものを描いていたのかというところで、これは未来派初の演劇上演ポスターです。このときマヤコフスキーは自作の『悲劇ウラジーミル・マヤコフスキー』に主演しています。真ん中の絵はクルチョーヌフという詩人が自分で絵も言葉も描いたもの。未来派をはじめとしてこの時代の一番の特徴は、「物」そのものに注目します。「百合」はロシア語では「Лилия(リーリヤ)」、英語だと「Lily」ですよね。この言葉自体は手垢がついてしまって、本来百合が持っているみずみずしさや美しさを伝えていない。だから「эуы(エウ(ウ)ィ)」というまったく違った名前をつけることによって、改めて名前と物の関係を考え直すだろうと言っています。

コラージュをたくさん使うんですけど、文字というのも私たちは、その文字が「あ」とか「う」とかという形を思いうかべるんじゃなくて、「百合」だったら「百合」という意味を読んでしまうと。意味を読んじゃうんだけどそうではなくて「ゆ」という文字の形であるとか、文字そのものの質感、インクのしみの質感とか、そういうものにもう一回注目してみよう。例えばわたしたちは「机」というものを「つくえ」と言うけども、それを(モノを置く)「机」という意味でしか消費していない。しかし果たしてその「机」が、例えば急にここが真っ暗になって見えなくなったときに、これが木でできているのか、プラスチックでできているのかとか、手触りとか、そもそも台であるといったことを覚えているか、というと怪しい。未来派のやろうとしたことは、一度「もの」そのものに戻して、事物というか、自分と回りに置かれている「物」との関係をもう一度見直してみようということです。先ほどの百合の話も、言葉が意味として消費されてしまうので、「超意味言語」というんですが、意味を引き剥がした文字だけ、音だけに言葉を還元しようということです。その代表がこのクルチョーヌフだったりするんですけど。

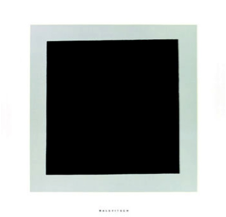

「物」そのものと向き合うということの一番究極を突き進んでいったのが、マレーヴィチという人で、この『黒い正方形』というのは有名なので見たことがあると思います。これはただ黒い正方形が描いてあるだけみたいですけど、本当はキャンバスを白く塗って、その中に黒い正方形を描く、という白地に黒というのがきちんと描かれています。「シュプレマティズム」という、これは最高、スーパーという意味です。

例えばこの農夫の絵のように、どこが頭でどこがこうでとか言いづらいですけど、この真ん中の水色が要するに草刈の鎌で、その鎌の動きというのが、赤い点を支点として描かれている。プラモデルのパーツみたいに、人の動きとか物を分解してメカニズムを考えてみるということと、それから空間把握ですよね。ただ色が塗ってあるだけじゃなくて、古いものを解体して更地にするわけなので、その更地になった宇宙空間というものを再度どのように空間利用するのかということを色彩の中で考えていく。そうしたときに、この時代から数学的な発想というのが科学主義で注目されるのですが、セザンヌなどによっても、あらゆるものを三角・四角・多角形・直線というような幾何学模様で象徴させようという試みがなされていく。

最終的にマレーヴィチはいったん究極の極までたどり着くんですが、それがこの『黒い正方形』という作品です。正方形というものが幾何学模様の中では一番安定性があり、ミニマムで小さいものであると。この中にギリシャ十字といって、縦横同じ長さの十字架の形が隠れていたりとか、ロシア正教の古い形の教会が正方形・立方体だったりとかそんな宗教的な背景も一応あるんですけど、そういったことから、マレーヴィチとしては正方形というのはこの世界を形づくる形の最初のものであると言うわけです。黒という色も、色をすべて集めたものが黒であって、白はすべての色を除いたものである。そうすると黒と白の間に、世界中のあらゆる色がグラデーションとして入っている。だからこれは宇宙そのものを全て表している、というような解釈もあります。

マレーヴィチは、かなり狂信的に宗教がかった人なので、従来のロシア正教の神様が描いてあるようなイコンではなく、宇宙そのものを象徴したこれこそが、真のイデア、人間世界からは遮断されている、本当の世界にたどり着くためのこれが窓口になるんだということで、この『黒い正方形』を描いたようです。科学主義的な、「物」というのはどんどん細分化していくと、原子になったりするんだよというような、メカニズムのミニマムを探すとか、アインシュタインのエネルギー保存の法則とか、非常に簡単な一本の数式で世界の全てのルールをあらわすとか、同時代の科学的な大きな発見を背景として、そういうようなことを絵画のなかでもやっていきたいと考えた。これだけ単純な絵ですがそれだけの解釈の多様性を内包しているんです。

ここでは絵画とは何かということも問題になっています。形と色、このふたつが最小限の単位だということです。たとえばテーマ、救いとか光とかそういったテーマがなくてもいいし、何か神の形を描いたりとか人々の生活を描いたりとか、情景や具体な物の形象がなくても絵となりうる。だけど色彩、絵の具とキャンバスがなければ、そして「その絵の具を塗る=それに形を与える」ということが絵画の極限であると、そういうことを考えたわけです。

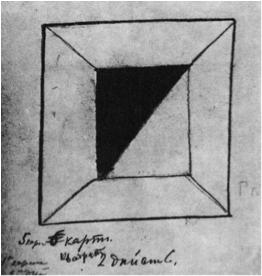

1915年にマヤコフスキーが『悲劇ウラジミール・マヤコフスキー』という自分自身をある種、神になぞらえるような、不敬罪で逮捕されそうな作品をつくるんですが、同時に上演された、未来派初の演劇の二つのうちの一つが、『太陽の勝利』という作品です。クルチョーヌィフが戯曲を書き、美術をマレーヴィチが担当しました。

こういう衣裳を使ったとされていて、マレーヴィチが全部デザインをしています。舞台装置の背景画は、先ほどのような完全な黒い正方形ではないんですが、幾何学模様、抽象画を背景幕に描いただけの舞台装置でやったということです。ストーリーも面白くて、太陽というのは日照りを作ったり、逆に自分勝手に隠れて大雨を降らしたりして、農民たちを苦しめている大変不届きなやつなので、太陽を捕獲して、隠してしまって、人間の科学技術によって操作できる人工の太陽を揚げるんですね。そのことによって自然を全て操作して幸せなユートピアを作りましょうというお話です。結構『ミステリヤ・ブッフ』の世界につながるようなところもあるんじゃないかと思います。

これはミハイル・ラリオーノフという人の作品です。「レイヨティズム」と言いますが、「レイ」って光ですよね。つまり「光線主義」。右は鶏です。鶏はまだ具象なのでわかりやすいですね。かわいいでしょ? 左が究極の「レイヨティズム」になります。これはなにを表しているかというと、ミニマムなものを表すときに、このラリオーノフというひとは絵画とは何かということではなく、人間が見ている世界は何かを表しているのか、ということを考えました。印象派を突き詰めていくと、ラリオーノフの「レイヨティズム」になるんですけれど、要するに私たちの目が物を認識するというのは、ものに光が当たって、その光が反射して網膜に像を写しているんだと。私たちが見ていること、形として何か物を見るということは自分たちの錯覚であって、本当は光を見ているのだ、ということで光を描いたという人です。まあそういう風に分解してみようという試みですね。

これが革命前の未来派をはじめとするアヴァンギャルド系アーティストたちの活動です。こういう人たちの中でマヤコフスキーという人は活動していました。絵画のラリオーノフやマレーヴィチは未来派じゃなくてほかの流派の人ですが、全体的には私たちが常識的に見ている社会とか世界を解体してメカニズムを明らかにするんだという、ある種疑似科学的なアプローチをしていました。その中でマヤコフスキーは比較的言葉そのものを壊したりしない、従来型の詩の形を保ちつつ、どちらかというと、イメージを作っては壊し、作っては壊しという形で作品を作っていった人ですね。さきほどのクルチョーヌィフなんかはすごいガタガタした文字をわざと版画でつくったり、版画風に描いたり、絵の中にいくつか壊れたような形で組み込まれたりするんですけど、マヤコフスキーはそこまでやっていないです。四行詩の前後の区分けを分解したりとか、文章を途中でバキって折って次の行にまわしちゃったりとか、その程度のことはしていますが、比較的イメージが追いやすい詩人ですね。パフォーマンス自体もめちゃくちゃ反社会的なところまではいかない、非常に穏やかなパフォーマンスだと思います。

それで、革命の前はそういう風にただ古い社会を壊して更地にするという方向性を打ち出していればよかったんですけども、もちろんソ連の革命というのは一日にして成ったわけでもないし、革命の前と後とでは連続性もあることはあるんですけど、やはり一回社会が壊れました、社会状況が変わってしまったときに、今度は壊せ壊せじゃなくて、作っていかなきゃいけない。皆さんがやる『ミステリヤ・ブッフ』は壊せ壊せから、初めてユートピア的な新しい社会というものを作っていく、もしくは発見するというふうにテーマが大きく変わった、記念碑的な作品です。第一版、最初に書かれて上演されたのは、革命が1917年11月(旧暦10月)にあって、翌年に一周年記念ということで上演されます。それはほとんど記録は残っていなくて、今大きく残っているのは1921年に再演されたものなんです。

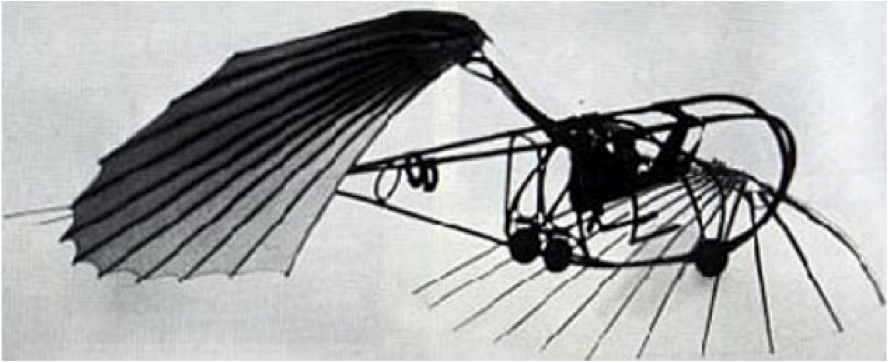

これはウラジーミル・タトリンというマヤコフスキーの周辺にいた人の作品です。マレーヴィチは全てを2次元に平面に読み替えていったんですけど、タトリンはマレーヴィチとは真逆に、立体で読んでいった人です。飛ぶという動詞は「レターチ(летать)」なんですが、自分がタトリンなので、それをくっつけて「レタトリン」という飛行装置を作っています。この人はどこまで真剣なのか、有名すぎて逆にあまり研究されていないんですが、これは全部竹とかゴムとか紙とかそういうもので作られていて、動力装置がないんですね。羽が動くわけでもないんですけど、これの真ん中の枠に小さな輪が二つさがっていますが、あそこに足を引っ掛けて鳥人間みたいに、気合があれば飛べるんだ、みたいなそういうものです。コンセプトとしてはそういった新しい社会になって、科学技術が理想的に発展していくと、人間の身体能力もまた飛躍的に伸びるのだという、だから羽をつけたら飛べるようになるんだと。それをマジでやっちゃったということですね。

特に有名なのはこの『第三インターナショナルの記念塔』。革命によって永久に発展していくという意味で螺旋形になっています。この絵だとよくわからないんですが、タワーの中にはドラム型の部屋があって、全部で大中小と3つ乗っかっています。真ん中のところの核、螺旋が一回転するあたりくらいに一番大きな部屋があります。下の階が一年に一回、真ん中の階が一ヶ月に一回、一番上が一日に一回というふうに回転することで、永久に発展していく新しい時代を表しています。時間の流れは見ることができないけど、その時間の流れを視覚化するということですね。この時代、四次元への興味があったので、時間というものを自分たちがどういう風に管理し所有し、まあ、利用するのか、若しくは視覚化する、見えないものを見る、そういう欲望がありました。

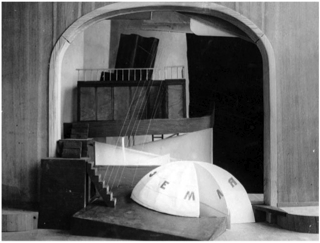

『ミステリヤ・ブッフ』に戻りまして。これがマヤコフスキーの美術なんですけど、装置自体は1921年の再演時のものです。一番下の半円形で、ケーキみたいに切れているところ、この上に「земля(ゼムリャー)」と書いてあって、つまり「地球」という意味ですけど、この地球が壊れちゃった、と言うところから芝居が始まります。地球に穴があいて、穴から水が流れ出して、洪水で全部水浸しになっちゃって、真ん中のところがノアの箱舟になっていて、みんなでそこによじ登って船出をしていくっていう設定になっています。具体的にこれがどれくらい使われたのか、大体張子みたいなやつだとしたら、上に乗れなかったと思うんですけど、本当は地球の上に乗せたかったみたいですね。

これがマヤコフスキー自身が描いた「清潔な人々」の下絵です。右上に聖職者がいて、その下がたぶんアビシニアの皇帝だったり、全体的におもしろおかしいカリカチュアとして描かれているんですが、かわいいですよね。司祭がいたりとかね、この少し後にエイゼンシュテインが『ストライキ』という映画を作っていて、そのときは金持ちと豚を重ね合わせて、イメージとして強欲さを示すというような、すごくプリミティブなイメージを作ったわけです。それと比較してもやはりこの当時は太っているということが業突く張りなイメージにつながっていたんですね。

左側は箱舟の絵です。労働者が網の上やマストによじ登って働いているところですかね。こっち(右)のほうが「不潔な人々」(労働者群)なんですけれども。多少ぼろぼろな感じはありますが。この時代全般にいえるんですけど、これなんか典型的ですが、労働者っていうのはある意味ですっきりと直線で描かれるというパターンがあって、マヤコフスキーもそれを踏襲しています。労働用の制服デザインがこの時代に女性アーティストのステパーノヴァらによっても作られるんですけれども、それとあわせて、どうも正義の味方の労働者の方を本当は魅力的に描きたいんだけれども、かっこよく描けば描くほどつまらなくなっていくという、非常に難しい問題なんです。

ステパーノヴァ「俳優用作業着」と「スポーツウェア」

グリゴーリー・シェガリ「台所奴隷労働粉砕!」

マヤコフスキーはこの時代、革命から内戦期にかけて1918~1919年くらいにかけて、「ロスタの窓」という革命宣伝ポスターを毎日毎日描いていました。自分で詩というか、キャッチフレーズみたいなものも考えて、それに絵を描いて壁新聞みたいなポスターを作っていくんですけど、その時代の連動するような動きで、マヤコフスキーのものではないんですが、このような「台所の奴隷的仕事から解放せよ」というようなものもあります。家の暗い壁の中で洗濯をしている人がいるんですが、外の明るいところには近代的な建物が描かれていて、そこに食堂があったりとか、当然クリーニング屋さんがあったりとか、無償労働をすべて家庭の外に出してしまって、女性もまた労働者として働きに行きましょうというような発想ですね。

ロスタの窓(マヤコフスキー制作)

これはマヤコフスキーの後輩に当たる世代の人なんですが、ロトチェンコの「おしゃぶり」の宣伝ポスターです。口に柄を大量に突っ込んでいて怖い感じもしますが、「老年になるまでしゃぶり続けられるほどの高品質」といったようなカリカチュアっぽいキャッチフレーズを使ってポスターを作っていて、マヤコフスキーもこの手のものが得意でした。

では、マヤコフスキーの実際の顔を見てみようということで。映像を見ましょう。

最初は、マヤコフスキーの主演した作品、まるまる残っている映像ですね。『令嬢と不良』(1918)というありがちな話なんですが、原作はイタリアらしいです。要するに不良が美しくて若い女性教師を見初める。彼女は学校の先生なんですけど、同時に当時の啓蒙活動の一環で、社会人向けの教室もやっているわけですね。そこに不良が乗り込んできて告白をするんだけど、逆に怖がられて相手にしてもらえないという話です。

※以下、映像を見ながらの解説

右上のところには「居酒屋」って書いてあって、場末にみんなたむろしているということですね。

今出てきたのがマヤコフスキーです、大きいんですよね。

これが、彼女の勤めることになる学校です。ここに新しい女性教師が赴任するわけですね。

脈略が分からないんですけど、同僚がマヤコフスキーのブロマイドをもっていて、「ほら、かっこいい人いるのよ」っていう感じで見せるんですよね。

次の場面では「居酒屋」って言う文字が大写しになっているんですけど、この辺の下層労働者の人たちに対する恐怖心を煽っているようです。幻覚のなかで襲われる夢を見るっていう。

こうやって学校に行く途中で出会うわけですね。

社会人学級なんですけが、この辺の教養のない不良たちが集まっているという設定のようです。もちろん子どももいたりとか、年齢は関係なくいます。

たぶんね、この人がマヤコフスキーのライバルになるんですけど、歳がずいぶんおじいちゃんなんですよね。

それでマヤコフスキーが教室に入ってくると、ノートの内容を彼女がチェックしていくわけです。で、また外で会ったりとか、とにかく冷たくあしらわれて取り付くしまがないわけですね。そしてもはや幻覚を見ると。

また教室です。で、今回はノートを持っていってですね、見せるわけです。そうすると「アイラブユー」と書いてあるわけです。(ノートを叩き落とされるマヤコフスキー)結構ショックを受けているわけです。純愛なんですよ。

で、いろいろあってですね(早回しで先の場面へとぶ)。

手紙を少年を使者にして渡そうとしたりして、口説くんですが……。

何回目かの授業のときに、生徒の一人が彼女にちょっかいを出して、一応マヤコフスキーが助けだすんですけど、うしろのこのおじさんに注目してください、ボス的な存在らしくて、突然ナイフを出してくるんですよ(資料によっては、ちょっかいを出した若者の父親だという解説もあります)。でも女性教師は勇敢に間に割って入るという。すごいことになっています。

教室がもめにもめているということで、校長先生が間に入るんですね。で、外に出てとりあえずちょっと落ち着けという話になりますけど。ここですね、ボスがまたそこに出てきて、まあ、小競り合いになるんですけど、マヤコフスキーが大きすぎて、なぜおじいちゃん相手にって思っちゃうんですけど。小刀を抜いたりしますが、まあこの日はこの辺で、となるわけです。

で、女性教師が悩んでいると、通りがかったマヤコフスキーが(背後から女性のスカートの裾にキスする場面)、ね、びっくりするでしょう。聖書の中にキリストの裾に触れることで病気が治るっていうエピソードがあって、おそらくそこからきていると思うんですけど。

そうこうするうちに決闘になるんですね。どう考えてもおじいちゃんというところが気になるんですけど、ここでタイマンになります。で、後ろの人がナイフを拾います。結局リンチにあって刺されてしまうと。

死にかけているところに司祭を呼んで、最後の祈祷をしているわけですけども、それよりも彼女を呼んでくれというわけです。

そして自分で十字架にキスをして、息絶えるというそういう話です。

==================

これはイタリアの恋愛小説を下敷きにしてマヤコフスキーが脚本を作っているはずなんですけど、たぶんこのトーンからいくと、全面的にマヤコフスキーのアイドル映画だったと思われます。

もうひとつが、『映画に閉じ込められた女』(1918)とういもので、こちらのほうはマヤコフスキーの原作・脚本・主演で、旦那がいるけど彼の恋人だったリーリャ・ブリークという人が出ています。

この作品は、非常に未来派やその時代の詩のイメージというのをふんだんに使っています。「もの」そのものと向き合うということからもう一歩進んで人間・動物というものが物質化してしまう、たとえば石像に変わってしまうというイメージと、同時に逆に石像だとか机だとか、そういうような本来命を持たないはずの無機物が命をもって生き物になるという。たとえば『悲劇ウラジーミル・マヤコフスキー』の中だと、「口付け」が舞台上にたくさん出ています。、「キス」という本来見えないものが物質化していて、それを更に寒いからといって足に履こうとしたら、噛み付かれて痛い思いをするというくだりが出てきたりします。そういうふうに物が命を持ってしまうというような仕掛けがあるんですね。

前半、主人公の詩人がいろいろな女性に会うんですけど、彼が出会って恋をしてその人と心を通わせようとすると、その女性が光り輝いて心臓がフライパンになったり、例えばジプシーの女性だったらお金になったりとか、心臓そのものがメタファーとしていろいろなものになってしまい、それが見えちゃうと。それで絶望して家を飛び出すわけなんですけど、街を彷徨っていると、『映画の心臓(心)』という作品が大ヒットしていて、バレリーナが主人公です。街中にバレリーナのポスターが張ってあって、あまりにもそれで活気づいているので、主人公も映画を観ることにします。そしてバレリーナに恋をしてしまうんです。映画を見終わった後にもみんなは帰るんですけど、暗がりの中で拍手をしていると、そのバレリーナが映像の画面から出てくるんですね。でも彼女は映画館から出て行けないので、映画館の外にいったん連れ出すんだけど、彼女は映画館に戻ってしまって、映画館は閉められ、詩人は片思いのまま傷心で家に帰ると。死に掛けて医者を読んだりするんですけど、治らなくて、召使が薬を買いに行って、帰ってくる途中で薬を落としてしまうんですね。その落とした薬をかき集めて包むときに映画のポスターで包むんです。そのポスターを持って帰ったら、その中からバレリーナが出てきて、再会する。詩人がバレリーナを連れて郊外の別荘に行きます。そのときにもポスターに彼女を戻して、くるくるまとめて別荘に行くみたいな、そういったことがあって、別荘に行ってポスターを開くと彼女が出てくるんです。別荘ではバレリーナの衣装から替えさせて食事をしようとするんだけど、今度はバレリーナが映画の世界が恋しくなっちゃって、要するに詩人との関係に飽きてしまって、映画の中に戻りたがる。――というような話です。最終的には興行師が映画のほかの登場人物たちを引き連れてバレリーナを迎えにいって、バレリーナを連れ帰ってしまって詩人は悲嘆にくれる、という話らしいです。

残念ながらこの映画は1分半しか残っていなくて、別荘に行ってバレリーナがポスターから出てくるけど、早く映画の世界に戻りたいと言って、白い布をスクリーンに見立ててその中に入ろうとするというシーンです。

===映像を見る===

※以下、映像を見ながらの解説

で、これしかないんです。こっちが残っていてくれたらなと思うんですけど。

この両方の作品とも1918年に作られた映画3本の中のうちの2本で、1918年というのは『ミステリヤ・ブッフ』も書かれた年です。いろいろなスタイルの作品を書いていたんだなということがわかりますね。

1975年に、一種マヤコフスキーリバイバルというのがあって、それは単に革命万歳的なものでないマヤコフスキー、アヴァンギャルド的なマヤコフスキーの再評価みたいのがありました。『ミステリヤ・ブッフ』もそのときに再演されたりしているんですが、そのときにアニメーションが作られたらしく、ソ連でもこんなもの作っていたんだというのがあるのでちょっと見てみましょう。マヤコフスキーが歌詞をつけているものもあるようなんですけど。全部で80分くらいあるアニメで、全編まとまっては残っていなくて、部分的にしか見つからなかったんですが。

ホテル・コスモスとか、モスクワの建物の近代的なイメージが入っています。

歌詞まで聞き取れないんですけど、この歌はマヤコフスキーが書いた詩を使っているらしいです。

「НЭП」(ネップ・新経済政策)という、『ミステリヤ・ブッフ』の第二版が作られて上演された直後くらいから始まる経済の自由化があるんですけど、その時に書かれた詩を使っています。

==

最後に、マヤコフスキーが朗読しているものを聞いてみようと思います。

これは音声だけですね。

これは『聞いてくれ』という詩です。

革命前の抒情詩で、恋愛に敗れ、人生に疲れてぼろぼろになった人間が、神様のところに行って「聞いてください、なんで私はこんなに苦しい思いをしなければいけないのか」と、切々と訴えかけると、神が微笑んでくれるというような内容だったと思うんですけれども。

これは『もしできるならやってくださいませんか』という詩です。

В. В. Маяковский читает своё стихотворение «А вы могли бы

こんな感じです、音が割れすぎててわかりにくいんですけど、朗々と朗読をするのがかっこよくて、背も高いしハンサムだしアイドル的な詩人でもあったということですね。革命後においては『どん底』を書いたマクシム・ゴーリキーというのがソビエト時代のナンバー・ワンの作家だとすると、マヤコフスキーはナンバー・ツーということになります。

三浦:結構普通の声でびっくりした。

楯岡:そうなんですよ、結構普通でしょ。

写真しか残っていないんですけど、未来派の作家による1913年の映画があって、それはもっとアヴァンギャルドなので、同時代の映画でもいろんな実験的なものがたくさんあるんですね。だからさっきのマヤコフスキーの『令嬢と不良』は普通でびっくりしますよね。36歳で死んでいるから、死ぬ12年前くらい前、24歳ですかね、まあ若いといえば若いですね。リーリャ・ブリークの映像は怖いですよね。

三浦:リーリャ・ブリークはよかった。わかる。あんまり芝居もしていないし。あれが悪女だ。あれが全部仕切ってたんだよね。

楯岡:旦那も、その悪女を妻にしてずっと添い遂げるくらいの人ですから、すごいやり手で、革命前は黒珊瑚の商売をやっていたらしいんですね。宝石商、金持ちなわけです。だから革命のときに生き残るはずがないわけです、普通だったら。でもそれが逆になる、KGBに追われる立場の人間がKGBに入ってしまったわけ。それくらいやり手なんですよね。マヤコフスキーが死んだときに二人ともちょうど国外に出ていなかったとか。死んだ後も、財産分与は当然姉二人とお母さん、そして仮にリーリャ・ブリークが権利を持っていたとしても4等分にすべきなのに、なぜか半分にして、彼女が半分持っていったとか……。

マヤコフスキーには娘が二人いるらしく、一人は「ロスタの窓」をやっていた仲間の女性が生んだ娘です。もう一人はアメリカにマヤコフスキーが行ったときに出会った女性との間に、子供ができるんだけど、彼女がロシアに戻りたくないということで結局結婚できなかった。マヤコフスキーは後にどうにかアメリカに行って、彼女との子供がもうひとりほしいと言っていたらしく、そういう意味でも自殺するはずがないと、アメリカの娘は思っているわけです。彼女が1970年代に一度モスクワに来るんです。そしてポロンスカヤ(註:マヤコフスキーの最後の恋人)とリーリャ・ブリークに会う。リーリャが彼女を探し出したらしいんですけど、ポロンスカヤとは悲しい事件があったねとお互い気持ちが通じるんですけど、リーリャとはわざわざ会ったにも関わらず、マヤコフスキーの遺産として、彼の洋服の一部を「はい」と渡されたらしいんですね。だからすごく驚いたらしくて、もし仮に自分がその立場だったら、血を分けた関係者にそんなことはしないと。あんなにけちな人は見たことがないと言ったそうです。

リーリャは結局86歳くらいで自殺するんですよね。そのときに録音した遺書を残しているんですが、自分の死後100年たったら聞いていいって言ったらしいんです。だから残念ながら私たちは聞くことができないわけですが。いまだに謎でいろいろとロシア本国でも言われていますが、自殺なのか他殺なのか、彼をめぐって何があったのかというのは、結局よくわからないことに今のところはなっています。

では、今日はそろそろこれで終わります。

了