『罪と罰』特設サイト企画

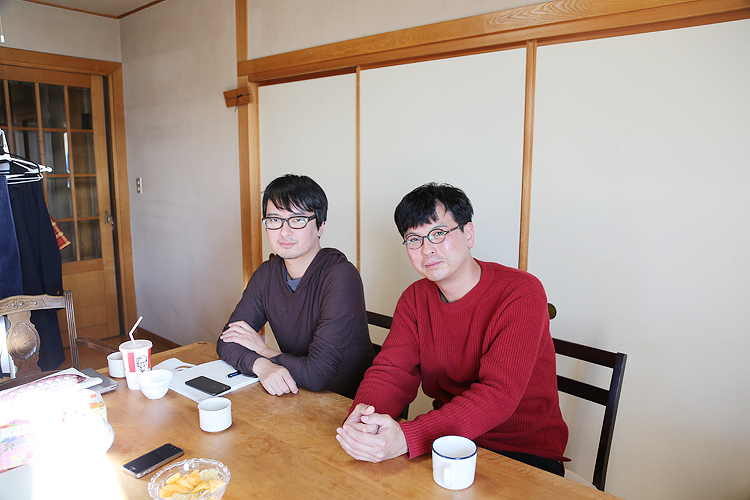

対談 伊藤愉×三浦基 1|2|3

三浦:まずは、昨日見てくれた稽古の印象から聞かせてください。

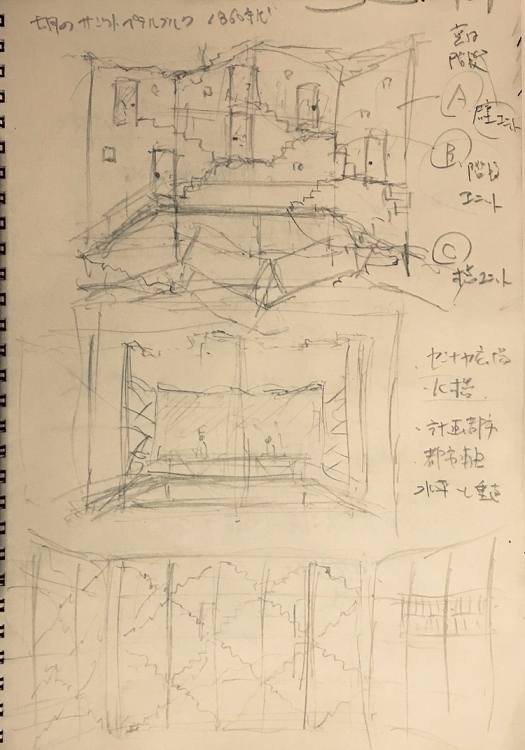

伊藤:20世紀初頭の演劇を研究してる身として、僕が一番おや、と思ったのは、舞台美術が枠だけで構成してるじゃないですか。あれが枠だけの状態、骨組みだけなのが構成主義の舞台にそっくりで、最初は19世紀と20世紀を合わせたような絵をつくろうとしてるのかなと思ったんですけど、昨日の稽古の舞台は仮組みで、これからつくりこむんですよね?

三浦:そうですね、仮組みです。取材旅行でサンクトペテルブルグの町並みをめぐったんです。(写真を見ながら)これがドストエフスキーが住んでた家、これが老婆殺しの現場のモデルになったアパート、壁があって扉があって階段があって手前に橋がある、それを仮組みしたんです。舞台美術の杉山至が言うには、サンクトって建物が非常に整然とした街並みで、壁がでかい。家の壁が全部取り除かれたら、中というか骨組み、骨格だけという形になるといいね、と。

伊藤:そういう意味では、やっぱり構成主義的な雰囲気がありますね。

三浦:そうですね。昨日はその骨組みが見えたっていう感じですね。

伊藤:全体を見てみないとわからないですが、ドストエフスキーはやっぱり語りが多くて、しかも台詞が長いじゃないですか。それを短く切って繋いで構成するので、そうするとリズムが生まれますよね。三浦さんのいつものやり方かもしれないですけど、そのリズムとドストエフスキーの語りがうまくハマるのかどうかは楽しみですね。

三浦:ロシアで、ワークショップオーディションというかたちで、例えばマルメラードフの長台詞とかポルフィーリーの長台詞を、あちらの俳優に渡したんです。そしたらちょろっと紙見たら、あとはほとんど目を離して覚えてるかの如く、だらーっと読んじゃうんですよ。日本の俳優だとあれはできない。もし、覚えたとしても、完全に自分のリズムをつくってから喋るって感じがあると思うんですよね。でも向こうはもう初めからダラダラできる、みたいな。片目で見つつ、感情をキープしながら喋るというのは、確かにロシア人特有の感覚で、ダラダラ喋れる内的言葉があるのかもしれない。もちろん彼らはプロの俳優ですけど、ドストエフスキーの文体というよりは彼らの持っている演技術の基礎的な部分を垣間見た思いでしたね。

ポリフォニー、多幸感

三浦:『罪と罰』の話をすると、あの母親の手紙が異常に長い。手紙の形をとってほぼ語りなんですけど、秀逸で、全世界共通の母親像みたいな部分はあるんじゃないかな。あれはちょっと憎めないっていうか、すごいね。ソーニャに関しては聖母マリアのイメージが投影されていたり、人間描写というよりはもうちょっとコンセプチュアルな描き方がされてます。ソーニャの父親の酔っ払いマルメラードフと、ラスコーリニコフの母親であるプリヘーリヤはまさにおしゃべりの権化みたいなところがあるでしょうね。

伊藤:そのおしゃべりは三浦さんの演出では拾い上げられるんですか?

三浦:僕の場合は分断していくんで、少しずつ少しずつ進める。いっぱい台詞をもってる、いっぱい言いたいことあってダラダラ喋りたいんだけど、分断する。それを乗り越えてまた喋り続けることで、ロシア人及びそれを特徴付けるような、デフォルメされたドストエフスキーの語りっていうのを表現できるのかな。ただ、のべつまくなしにだらーっと喋らせると、残念ながら舞台ではなかなか成立しない。眠くなっちゃうんで、その辺はちょっと気を使ってるところはあるかもしれないです。

伊藤:ロシアの文芸学者のバフチンも言ってるんですが、昨日稽古を見ていて思ったのは、ドストエフスキーの特徴として、ポリフォニー、多声的な構造になっている。実際、ドストエフスキーの小説の一人の語りは長いんですけど、色んな所で声が響くように構成されている小説で、それが昨日見た稽古の冒頭では、分断されていながら色んな所から声が聞こえてくる。なので、ポリフォニーの状態だけが抽出されてギュって舞台空間の中に押し込めたような、いろんなところから声が聞こえてくることによって、ダイナミックというか、感覚として不思議な多幸感があるというか。それがうまく構成されるのか崩れるのかは、どっちがいいとかではないのですが、そういう空間性みたいなものを感じましたね。

三浦:バフチンの『ドストエフスキーの詩学』ですね。バフチンの本はかじり読みしましたが、その多声性やポリフォニーという言葉に加えてカーニバル性がある。多幸感というのは最初の入り口としてはつくりたいなというイメージは持っていたんです。実際『罪と罰』を読んだ時に、一番これかもって思ったのは「彼は耳を澄ました」という描写。それは別にスヴィドリガイロフが聞き耳を立ててるシーンだけじゃなくて、例えば密室で壁に囲まれているとか、街全体が箱舟のようなところで、みんなが耳をすませて何かひそひそ話を聞いているみたいな。それをヒントにすると、いつもはあまり好きじゃないんだけど、台詞に聞こえないような「○△×○△×〜〜〜」といった表現も使えるのかなって。(今回は)劇場が大きいですからマイクを効果的に使って、テクニカル面でも少しカーニバル性っていうのを出していけた方がいいのかなっていう気はしていて、これは初めての試みに近いかもしれないです。

伊藤:なるほど。面白そうですね。

三浦:入射角が決まったので、多分うまくはいくと思う。あとはそれが崩れてどれだけ主張ができるか、長く喋れるのか、演説ができるのかっていうところかもしれない。ちなみに、ドストエフスキーの芝居は見たことありますか?

伊藤:あります。僕がすごく好きで、勝手にロシアで一番いいんじゃないかと思っている演出家にジェノヴァチっていう演出家がいるんですけど、彼の『兄イワン・フョードロヴィチ』という、『カラマーゾフの兄弟』のイワンの告白の芝居を見ました。

三浦:タイトルがそれなんだ?

伊藤:そうです。すごくいいんです。王道というかすごく抑えているんですよ。抑制された舞台で、動きもあまりなくて、色もあまりないんです。ジェノヴァチの特徴なんですが、ほぼモノクロの舞台構成で、登場人物の服も確か黒か白ですし、照明の色もほぼつけてない感じで、ひたすらイワンがその抑制されたテンションで喋り続ける。

三浦:一人で?

伊藤:いや、周囲の場面もあるので人物は一人ではないです。2時間以上あったと思うんですが、低いテンションで観客の集中力をキープし続けるって結構大変だと思うんですよ。でもやっぱりそこはロシアの俳優のうまさみたいなものが上手に生かされていてできる舞台で、すごく良かったんです。そのジェノヴァチは2018年、ムハット(モスクワ芸術座)の芸術監督に就任した人で、お薦めです。

|次へ>>